Оглавление:

Апостол и Евангелие. Толкования.

Проповеди (видео и аудио).

Богослужение (видео и аудио).

Поучения Святых Отцов.

Свт.Игнатий Брянчанинов. Беседа в двадцать вторую неделю. О богаче и нищем.

Свт.Иоанн Златоуст. О Лазаре. Слово 1-е

О Лазаре. Слово 2-е

Изречения Святых Отцов:

Апостол и Евангелие. Толкования.

Апостол:

Братия, / Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь. (Гал.6:11-18)

Евангелие:

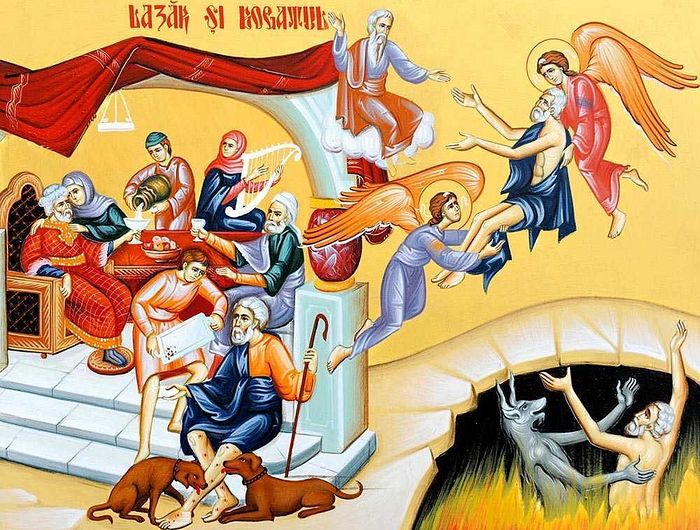

И сказал Господь притчу сию, / Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. (Лук.16:19-31)

Толкования:

«(Гал. 6, 11-18; Лк. 16, 19-31). Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их откроются и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в этом им откажется, ради того, что Откровение для желающих знать истину самоудостоверительно, а для нежелающих и нелюбящих истины неубедительно будет и само воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого приточного богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по-тамошнему убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни — Откровение Господне. Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих делах: “авось, как-нибудь пройдет”. Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попадем в место богатого.» (свт.Феофан Затворник, «Мысли на каждый день года», 22-я неделя по 50-це).

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и сию притчу, которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. Речь эта есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали без основания. Ибо не настало еще время ни праведным наследовать блага, ни грешным — противное. А Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразумить, что им предлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь. Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он недостоин и именоваться пред Богом, как и чрез Пророка сказано: «не помяну имен их устами моими» (Пс. 15, 4). А о нищем упоминает по имени, ибо имена праведных записываются в книге жизни. Говорят же, по преданию евреев, что в то время был в Иерусалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что Господь о нем упомянул, взяв его в притчу как явного и известного. — Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался в порфиру и виссон и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. «Пиршествовал блистательно», сказано, и не то, чтоб ныне — да, а завтра — нет, но «каждый день», и не то, чтобы умеренно, но «блистательно», то есть роскошно и расточительно. А Лазарь был нищий и больной, и притом «в струпьях», как сказано. Ибо можно болеть и, однако ж, не быть в ранах, а от сих увеличивается зло. И повержен был он у ворот богатого. Новая скорбь видеть, что другие с избытком наслаждаются, а он томится голодом. Ибо он желал насытиться не роскошными яствами, но крошками от них такими, которыми питались псы. Никто не заботился и об излечении Лазаря: ибо псы облизывали раны его, так как никто не отгонял их. Что же? Лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил Бога, поносил роскошную жизнь богача? Осуждал бесчеловечие? Роптал на Промысл? Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? Из того, что, когда умер, его приняли Ангелы. Ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести — сопровождения и несения Ангелами. «Умер и богач, и похоронили его». Еще при жизни богача душа его была поистине зарыта, она носила плоть как бы гроб. Поэтому и по смерти его он не Ангелами возводится, но низводится в ад. Ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном достоин самого низшего места. Словами «похоронили его» Господь намекнул на то, что душа его получила в удел преисподнее и мрачное место.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем (Быт. 3, 24), чтобы страдание, повторяющееся при постоянном виде рая, давало Адаму яснее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил пред лицом Лазаря, чтобы видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый чувствовал, чего он лишился чрез бесчеловечие. Почему же богатый увидел Лазаря не у другого кого из праведных, но на лоне Авраама? Поскольку Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличить в нелюбви к гостеприимству, поэтому богатый и видит Лазаря с Авраамом. Сей и мимо проходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащего внутри дома. Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло, и по своим делам заключал и о Лазаре. Если я (мог он думать), наслаждаясь таким счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже крошек, то тем более он, презренный мной, вспомнит зло и не согласится оказать мне милость. Поэтому-то он обращается со своими словами к Аврааму, думая, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам? Он не сказал богачу: бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? теперь ты вспомнил о человеколюбии. Но как? «Чадо»! Смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то говорит: смиренную душу не возмущай. Поэтому и Авраам говорит: «чадо», давая чрез сие знать ему, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти, но и только, а что более сего он ничего не властен сделать для него. Что могу, то уделю тебе, то есть голос сострадания. Но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле, ибо все заключено. «Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое». Почему Авраам не сказал богачу: ты приял, но получил? Слово «получить обратно» мы обыкновенно употребляем о тех, кои получают то, чем им должны были. Чему же мы научаемся? Тому, что хотя некоторые осквернили себя злодеяниями, хотя дошли до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же они одно или два добрых дела. Поэтому и богач имел какие-нибудь добрые дела, и так как он в благоденствии здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил доброе» свое. «А Лазарь — злое». Может быть, и он совершил одно или два злых дела и в скорби, которую здесь претерпел, получил за них должное воздаяние. Поэтому он утешается, а ты страждешь. «Пропасть» означает расстояние и различие между праведными и грешниками. Ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность, когда каждый получает воздаяние соответственно произволению и жизни. Приметь здесь и возражение против оригенистов. Они говорят, что придет время, когда муки окончатся и грешники соединятся с праведниками и с Богом, и таким образом Бог будет все во всех. Но вот, мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут сего сделать. Поэтому как из участи праведников невозможно кому-нибудь перейти в место грешников, так невозможно, учит нас Авраам, перейти из места мучения в место праведников. И Авраам, без сомнения, более достоин веры, чем Ориген. — Что такое «ад»? Одни говорят, что ад есть подземное мрачное место, а другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное состояние. Ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собственными действиями, а по разлучении с телом она становится невидимой. Это-то и называли адом. — «Лоном Авраамовым» называют совокупность тех благ, какие предлежат праведникам по входе их от бури в небесные пристани; поскольку и в море заливами (лоном) мы обыкновенно называем места удобные для пристани и успокоения. — Обрати внимание и на то, что в день тот обидчик увидит, в какой славе будет обиженный им, а сей в свою очередь увидит, в каком осуждении будет обидчик, подобно как здесь богатый увидел Лазаря, а сей — опять богатого.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему; у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Несчастный богач, не получив облегчения своей участи, прилагает просьбу о других. Смотри, как он чрез наказание пришел к сочувствию другим, и тогда как прежде презирал Лазаря, у ног его лежащего, теперь заботятся о других, кои не находятся при нем, и умоляет послать в дом отца своего Лазаря из мертвых, не просто кого-нибудь из мертвых, но Лазаря, чтобы видевшие его прежде больным и бесчестным увидели теперь увенчанным славой и здоровым, и бывшие свидетелями его убожества сами сделались созерцателями его славы. Ибо очевидно, он имел бы явиться им во славе, если бы нужно было быть ему проповедником, достойным вероятия. Что же сказал Авраам? «У них есть Моисей». Ты, — говорит, — не так печешься о братьях, как Бог, Творец их. Он приставил к ним бесчисленных наставников. А богач говорит: «нет, отче»! Ибо как сам, слыша Писания, не верил и слова их считал баснями, так предполагал и о братьях своих и, судя по себе, говорит, что они Писаний не послушают, как и сам он, но если кто воскреснет из мертвых, поверят. Есть и ныне подобные люди, кои говорят: кто видел, что делается в аде? Кто пришел оттуда и возвестил нам? Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Писаний, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали Писаний, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже помышляли и убить Лазаря (Ин. 12, 10). Равным образом и после того, как при Распятии Господа воскресли многие усопшие (Мф. 27, 52), иудеи дышали на апостолов еще большим убийством. Притом, если б это воскрешение мертвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы оное часто. Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний (Ин. 5, 39). Воскрешать мертвых (хотя) призрачно умудрился бы и диавол, и поэтому ввел бы неразумных в заблуждение, всеяв между ними учение об аде, достойное своей злобы. А при здравом нашем исследовании Писаний, диавол не может ничего такого выдумать. Ибо они (Писания) суть светильник и свет (2 Пет. 1, 19), при сиянии которого вор обнаруживается и открывается. Итак, нужно Писаниям веровать, а не требовать воскрешения мертвых. — Можно понимать притчу сию и в переносном смысле, например, так, что лицом богача обозначается народ еврейский. Он прежде был именно богат, обогащен всяким знанием и мудростью, и речениями Божиими, которые честнее злата и камений многоценных (Притч. 3, 14-15). Он одевался в порфиру и виссон, имея царство и священство и сам будучи царским священством Богу (Исх. 19, 6). Порфира намекает на царство, а виссон на священство. Ибо левиты при священнодействиях употребляли облачения из виссона. Он и веселился на все дни блистательно, ибо всякий день утром и вечером приносил жертвы, которые носили и название бесконечности, то есть непрерывности. — Лазарем были язычники, народ, бедный Божественными дарованиями и мудростью и лежавший у ворот. Ибо язычникам не позволено было входить в дом Божий; вход их туда считался осквернением, как видно из книги Деяний. Асийские иудеи с возмущением кричали на Павла, что ввел язычников во храм и осквернил сие святое место (Деян. 21, 27-28). Язычники изранены были зловонными грехами и своими ранами питали бесстыдных псов, бесов; ибо язвы наши (духовные) для них удовольствие. Язычники желали питаться крошками, падающими от стола богача; ибо они не имели никакого участия в хлебе, укрепляющем сердце (Пс. 103, 15), и нуждались в пище тончайшей, немногой и разумной, как жена хананейская, будучи язычницей, желает напитаться крошками (Мф. 15, 22. 26 — 27). Что же далее? Народ еврейский умер для Бога, и кости его омертвели, так как он не делал никакого движения к добру. И Лазарь, что есть народ языческий, умер для греха. Иудеи, умершие в грехах своих, сожигаются пламенем зависти, ревнуя, как говорит апостол, о том, что язычники приняты в веру (Рим. 11, 11). А язычники, прежде бедный и бесславный народ, по справедливости живут в недрах Авраама, отца язычников. Авраам, быв язычником, уверовал в Бога и от служения идолам перешел к богопознанию. Поэтому и те, кои стали участниками в его обращении и вере, справедливо покоятся в его недрах, наследовав такую же, как и он, участь, обители и восприятие благ. Иудейский народ желает хотя одной капли от прежних законных окроплений и очищений, чтобы язык его прохладился и мог смело что-нибудь сказать против нас в пользу силы Закона, но не получает. Ибо Закон только до Иоанна (Мф. 11, 13). «Жертвы, — сказано, — и приношения Ты не восхотел» и далее (Пс. 39, 7). И Даниил предвозвестил: «запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан. 9, 24), то есть прекратились и заключились. — Можешь ты и нравственно понимать эту притчу. Именно: будучи богат злом, не оставляй ума твоего терпеть голод и, когда он создан для стремления к небу, не повергай его долу и не заставляй лежать при воротах, но вводи его вовнутрь, и не стой вне, не блуждай, не лежи, но действуй. Это послужит тебе началом для разумной деятельности, а не наслаждения только плотского. И прочие части притчи удобно понимать в пользу нравственности.» (блаж.Феофилакт, Толкование на Лук.16:19-31).

————-

Проповеди (видео и аудио)

Проповедь 16.11.2025.

Изречения. О субботе. Как надо праздновать воскресные и праздничные дни. О подвиге нищего Лазаря в перенесении скорбей и болезней, спасительно для души. О воспитании добродетелей в скорбях и страданиях, для вечного блаженства. Кто богат, а кто беден?

22-е воскресенье по 50-нице. Евангелие Лук.16:19-31, Притча о богаче и нищем Лазаре. / 16.11.2025.

Проповедь 24.11.2024

Беседа свт.Игнатия Брянчанинова, на притчу о богаче и нищем Лазаре. О чудесах и Слове Божием. О начальной причине душевного бедствия человека и всего человечества. Для чего дается богатство, и как правильно им пользоваться. О покаянии и добродетельных чувствах во время скорбей и страданий. Пример покаяния скомороха, изгнанного хозяином во время голода. О милосердии и милостыне при богатстве. О душевном богатстве, которое принадлежит человеку. О внешнем доброделании и приложении чувств к нему.

22-е воскресенье по 50-нице. Евангелие Лук.16:19-31, Притча о богаче и нищем Лазаре.

Проповедь 5.11.2023.

Толкование на Евангелие, притча о богаче и нищем Лазаре. О жизни богатого ради телесного и душевного сладострастия. О зациклении на чувстве приятности и удовольствии, и ожесточение души. О богатстве и правильном использовании его. Пример терпения скорбей нищим Лазарем. О покаянии в скорбях и страданиях, о преодолении искушений в болезнях. О бесполезности чудес и воскрешении мертвых при ожесточении в нераскаянности. Об иллюзии счастья при достижении богатства. О неудовлетворимости страстных желаний, о страдании и несчастности от этого. О счастье, как исчезает семейное счастье, и как его приобрести?

22-е воскресенье по 50-це. Евангелие от Лук.16:19-31, притча о богаче и нищем Лазаре.

Аудио-проповедь 17.11.2019

О немилосердии и ожесточении души; о милосердии и размягчении души. Ожесточение общества и власти. О правителях и чиновниках ожесточившихся и равнодушных к страданиям народа. Окончательная погибель ожесточившихся. О душевном состоянии нищего Лазаря, необходимом для спасения. О душах озлобленных и неозлобившихся. О настрое души стоящих за правду и справедливость.

22-е воскресенье по 50-це. Евангелие от Луки гл.16, ст.19-31. “Притча о богаче и нищем Лазаре”.

Об адском состоянии души, окончательном и неокончательном

Об адском состоянии души, окончательном и неокончательном, по притче о богаче и нищем Лазаре. О возможности выхода из ада, и почему не могут выйти из него. О мучениях совести в аду. / 16.10.2021г.

—————

Богослужение (видео и аудио)

Богослужение, Псалмы 37 — 43 / 16.11.2025.

О молитве за богослужением. Начало обычное. Ектения Великая. Псалмы Ефрема Сирина 37 — 43. Ектения Малая. Апостол Гал.6:11-18, и Евангелие Лук.16:19-31 (22 неделя по 50-нице, Притча о богаче и нищем Лазаре). Воскресение Христово видевше. Ектении. Отпуст. / 16.11.2025.

Богослужение, Псалмы Ефрема Сирина 126 — 133 / 24.11.2024

О молитве и чувствах за богослужением.

08:56 Начало обычное. Ектения Великая. Псалмы Ефрема Сирина 126 — 133. Ектения Малая. Апостол Гал.6:11-18, и Евангелие Лук.16:19-31 (22 неделя по 50-нице). Воскресение Христово видевше. Ектении. Отпуст.

Богослужение, Псалмы Ефрема Сирина 37 — 43 / 5.11.2023.

О молитве за богослужением. О чувствах и основании всех чувств.

13:28 Начало обычное. Ектения Великая. Приидите, поклонимся. Псалмы Ефрема Сирина 37 — 43. Ектения Малая. Апостол Гал.6:11-18, и Евангелие Лук.16:19-31 (22-я неделя по 50-це). Воскресение Христово видевше. Ектении Сугубая и Просительная. Отпуст. / 5.11.2023.

————

Поучения Святых Отцов.

Свт.Игнатий Брянчанинов

Беседа в двадцать вторую неделю. О богаче и нищем

Возлюбленные братия! Мир называет свои увеселения и наслаждения невинными. Знать, как взирает на них и как судит о них Бог, существенно нужно для каждого из нас. Каждый из нас должен, должен непременно, в неопределенное, неизвестное для него время, оставить поприще кратковременного земного странствования, вступить в область вечности, на гранях ее дать отчет в употреблении срочным временем, дарованным на снискание спасения, наконец или вознестись в обители вечного блаженства за правильное употребление земной жизни, или за злоупотребление ею низвергнуться навечно в ад. Вопрос этот решен в ныне чтенном Евангелии (Лк. 16:19-31). Суд Божий возвещен благовременно. Поспешим усвоить себе образ мыслей, преподанный Богом, чтоб понятия превратные, обольстительные не отклонили нас от деятельности богоугодной, не послужили для нас начальною причиною величайших, вечных бедствий. Не будем легкомысленны, определяя и решая нашу вечную участь! Займемся этим важнейшим делом со всевозможным вниманием. Оно требует такого внимания! Оно достойно такого внимания! Рассмотрим определение суда Божия о плотских увеселениях человеческих, определение, возвещенное предварительно для предостережения и наставления; направим деятельность нашу по воле Бога нашего, и окончательное изречение Божие не поразит нас приговором к вечной смерти. Не поразит оно нас этим приговором, когда, по внезапному повелению и требованию Бога, оставим этот мир, покинем в нем самые тела наши, — одними душами вступим в мир духов, чтоб там причислиться или к духам блаженным, или к духам отверженным.

Некоторый человек, повествует приточное сказание Евангелия, был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Две черты из жизни богача выставляются Евангелием для благочестивого, душеспасительного созерцания: его роскошь и его преданность увеселениям. В противоположность положению человека, преизобилующего земными благами, пресыщающегося ими, выставлено страдальческое положение больного и нищего, томящегося под гнетом всех лишений. Часто эти положения, столько различные, живут одно близ другого, живут во взаимном вещественном и нравственном отношениях. И здесь в соседстве, в одном месте с великолепием и благоденствием, обитало, теснилось бедствие. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Богачу было не до нищего. Он был озабочен попечением, чтоб пиршества его и увеселения не представляли никакого недостатка, чтоб были удовлетворены требования изящного вкуса и современной моды или обычая, чтоб было удовлетворено тщеславие хозяина, нуждавшееся представить на показ посетителям и богатство и так называемое знание света, приличия, жизни, чтоб были удовлетворены все плотские пожелания посетителей, чтоб было удовлетворено их сладострастие всеми родами сладострастного удовлетворения. Прислуге богача также некогда было заняться нищим: все внимание ее сосредоточено было на быстрое и неупустительное исполнение распоряжений и повелений господина, блиставшего, вероятно, и гениальною изобретательностью на избранном им поприще.

Увы! всякое земное положение отнимается смертью, изглаждается, как бы никогда не существовавшее. Умер нищий, продолжает повествовать Евангелие, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его только. Не чем иным оканчивается поприще всякого великого земли, приносившего жизнь в жертву для земли. Какое холодное изречение! похоронили его. Равнодушно провожают в вечность обладателя временных благ наследники этих благ. Лишь для приличия, при погребальной церемонии, облачаются принужденно печалью лица. Скоро разъяснятся они за роскошным столом, последующим погребению, за столом, за которым чашами вина заливается мимошедшее горе, встречается наступающая радость. Скоро умрет и воспоминание о почившем! Внимание всех скоро обратится исключительно к наследникам, и услышатся восклицания, провозглашающие их счастливцами, достойными зависти. Счастье доставлено смертью так называемого близкого сердцу. Похоронили его: это сказано не столько о погребении тела в неглубокой могиле, сколько о погребении души в могиле глубочайшей, в адской бездне («Благовестник»). Загробная участь богача поведана в противоположность загробной участи нищего.

Этим приточная повесть Евангелия не прекращается. Вслед за сказанным она поведает о событии в невидимом нами, ожидающем нас мире. Богач, в аде, будучи в муках, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Какая перемена положений! Временное благоденствие заменено вечным горем, и временное страдание — вечным блаженством. Недавно нищий лежал полунагим, гнойным у ворот богатого, желал утолить томивший его голод крохами, падающими со стола, не какими-либо более значащими остатками, которыми пользовалась прислуга; недавно богач не хотел взглянуть на нищего, видел его мимоходно, как бы не видя, отвращал от него взоры, гнушаясь его безобразием; теперь нищий наслаждается, блаженствует; теперь богач просит, чтоб нищий, омочив конец перста в воде, прикоснулся языку его, прохладил язык, иссохший и раскалившийся в пламени адском. Оказывается, что богатому коротко было известно положение нищего: он знал даже имя его. Причиною невнимания к нищему было не неведение. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. С кротостью, смирением и любовью отвечает Авраам адскому узнику. Он не осуждает осужденного Богом, преданного вечной муке; не уклоняется от беседы с ним; не отрекаясь от родства по плоти, называет его сыном; не обличает его, но только напоминает о образе земной жизни, послужившем причиною вечного блаженства для одного, вечного мучения для другого. Говорит Авраам о неизменяемости загробных состояний, не присовокупляя никакого объяснения: это — установление Божие, не подлежащее суду человеческому, принимаемое верою, вполне ясное для единого Бога.

Ободренный ответом милосердным, адский узник относится с другою просьбою к святому патриарху: Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Это прошение служит обличением неопытности в духовной подвижнической жизни. Неопытный просит для неопытных величайшего искушения: явления существа из мира духов, который закрыт от нас Богом, чтоб сохранить нас от обольщения духами падшими и лукавыми, принимающими вид ангелов света для удобнейшего обмана и погубления человеков. Патриарх указывает несчастному путь правильный, путь изучения Закона Божия и последования ему; патриарх сообщает ниспадшему во ад сведение, которое могло бы предохранить его от ада, если б он стяжал его и воспользовался им своевременно. У них есть, сказал Авраам, Моисей и пророки; пусть слушают их. Познания, доставляемые Словом Божиим, вернее познаний, доставляемых даже истинными и святыми видениями. Это явствует из Второго послания святого апостола Петра. Упомянув о преславном преображении Господнем на горе Фаворской, которого апостол был очевидцем, он говорит: «Мы имеем вернейшее (более достоверное) пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2Пет.1:19).

Глубокое неведение адского узника не поняло преподанной ему глубокой истины. Он вступает в прение с патриархом, возражает: Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. — Если Моисея и пророков не слушают, был ответ Авраама, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Тем, которые не хотят ознакомиться должным образом с Законом Божиим, которые земную жизнь всецело истрачивают на служение греху и миру; тем, которые изучают Закон Божий только по букве, пренебрегают деятельным изучением его, попирают его своим поведением, тем явление души блаженной из селений райских не принесет никакой пользы. Само воскресение из запечатленного, охраняемого стражею гроба не возбудит убитой греховною жизнью и лукавым произволением способности к вере. Воскрес Господь, и что делают первосвященники и старцы иудейские? Они подкупают римских воинов, приставленных ими же ко гробу и принесших достоверное известие о воскресении, чтоб воины скрыли и оболгали воскресение Господа. Что делают воины, сподобившись видения превыше своего достоинства, увидев сошедшего с неба молниеносного ангела, отвалившего камень от гроба, в котором было заключено тело Господа, поразившего их ужасом, от которого они пали на землю и сделались как бы мертвыми? Они принимают сребреники и под влиянием их, несмотря на страшное чудо, которого были свидетелями, покрывают чудо мраком лжи (Мф. 28:11-15). Ни поразительнейшие знамения, ни видения грозные, ни видения насладительнейшие не производят благотворного впечатления на сердце, не доставляют ему спасения, если оно не направлено на путь спасения Законом Божиим. Если же оно озарено этим светильником, данным Свыше в руководство для всех, желающих получить блаженство в вечности (Пс. 118:105), то достигнет оно этого блаженства без помощи видений и чудес. Многочисленные опыты в истории христианского подвижничества служат тому доказательством.

Начальною причиною духовного, вечного блаженства для человека служит тщательное изучение Закона Божия и жительство по Закону Божию; начальная причина душевного, вечного бедствия заключается в неведении закона Божия, в жительстве по внушениям и представлениям лжеименного разума, по влечениям воли, поврежденной, извращенной состоянием падения. Несчастный богач имел, как видно, о себе, о своих отношениях к имуществу, к человечеству, словом, ко всему, превратные, ложные понятия. Он действовал из этих понятий, и погиб. Он не стяжал истинного богопознания, не ведал, какое значение имеет человек, какая цель его существования бесконечного, какая цель его временного пребывания на земле, какие его обязанности к Богу, самому себе, к ближним, к мирам, видимому и невидимому. Омраченный неведением, омраченный состоянием падения, примером других, принятыми обычаями в обществе человеческом, он счел жизнью жизнь одного тела, оставив без внимания жизнь души; он захотел развить исключительно жизнь тела, доставляя ему всевозможные наслаждения, употребив все способности души в служение телу. Так поступил он с собственною душою, так поступил и с ближними: пренебрег ими. Не пренебрегал он лишь теми из них, которых употреблял в орудия своей воли и которые были споспешниками этой воли. Имущество свое он признавал во всех отношениях собственностью, а себя в праве употреблять эту собственность по произволу. Писание рассуждает иначе. Оно называет достаточных людей только распорядителями имущества, которое принадлежит Богу, поручается распорядителям на время, чтоб они распоряжались по воле Божией («Все богачи — приставники и приказчики Божии, а не хозяева. Бог один — Хозяин и Господин всякого добра и богатства, и кому хочет, дает его, и дает на общую пользу. Спрашиваешь ты с приказчика о деньгах, ему данных, куда и на что он их издержал, спрашивает и с тебя Господь о данном тебе от Него богатстве, и за каждый рубль, на что ты его издержал, дашь ответ в день Суда Ему». Святой Тихон Воронежский. Том 14, письмо 29-е). И имущество, и земную жизнь богач употребил единственно в угождение плоти. Эти временные дары Божии, которыми можно было бы приобрести дары вечные, он поверг в тление. Он пировал и роскошествовал! Пировал и роскошествовал не изредка, не в известные времена, но ежедневно, постоянно, пиршествовал блистательно. Он переходил от одного удовольствия к другому, непрестанно развлекая и рассеивая себя, не допуская до самовоззрения, чтоб при этом не открылось какое-либо печальное зрелище, не ожило какое печальное воспоминание, не нарушило радостного расположения. При такой жизни Бог, вечность, блаженство и страдания в ней забываются, — забываются так глубоко, что представляются вовсе несуществующими. И многие, упоенные жизнью для плоти, не только забыли о предметах духовных, но начали из упоения своего отвергать существование Бога, невидимого мира, самой души своей. Точно! Для их ощущения прекратилось существование этих предметов. Они отвергли бы и самую видимую смерть, если б возможно было отвергнуть ее. Они отвергают значение ее, называя ее уничтожением человека. Такое понятие мирит с плотскою жизнью, одобряет плотскую жизнь. Усвоивший себе это понятие свободно может пиршествовать блистательно, исполнять все прихоти, попирать все святейшие обязанности, все добродетели, лишь бы сохранены были благовидность и приличие пред очами мира. Человек, проведший таким образом земную жизнь, отчуждивший себя от Бога во времени, стяжавший все богопротивные свойства, добровольно отвергши усвоение Богу, естественно отходит по кончине своей в страну, обреченную в жилище существ, отверженных Богом; отходит он туда за отвержение Бога. Низвергается в адскую темницу чуждый Богу, хотя бы он не был открытым злодеем.

Евангелие не упоминает ни о какой добродетели нищего Лазаря; говорит только о его страдальческой жизни и о том, что ангелы отнесли душу его в отделение рая, именуемое лоном Авраамовым. Святые отцы даже замечают, что Лазарь имел грехи, за которые попущены ему были Богом болезнь и нищета. К такому заключению приводят слова, сказанные о нем, что он получил злое. Подобное выражение употреблено и о богаче для обозначения, что имущество было предоставлено богачу Богом, отнюдь не было его собственностью, как ошибочно думают многие о своем имении. В чем должно искать причину спасения и блаженства в вечности, дарованных Лазарю; какая добродетель была его добродетелью? Причиною его спасения, его добродетелью было покаяние. Очевидно, что он, подобно разбойнику, распятому одесную Господа, сознавал себя достойным наказания, благодарил и славословил Бога за наказание во времени, молил о помиловании в вечности. Патриарх, как мы уже заметили, беседуя с адским узником, ничего не сказал ни о греховности этого узника, ни о праведности Лазаря, только выставил положение в вечности того и другого как следствие их положения земного. Обличение в греховности преданного вечной муке, объявление ему заслуг райского жителя были уже поздними, излишними: они послужили бы только причиною новой болезни для пораженного вечною смертью, которою навсегда отнимается не бытие, а наслаждение бытием, сопрягается с бытием страдание, столько лютое, как люта смерть. Святой патриарх щадит казненного Богом; не дерзает не только осуждать, но и присовокуплять суда своего к суду Божию; сострадает страждущему в вечной муке как своему члену, как члену человечества, говорит: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Это значит: «Тебе дано было Богом большое имущество, чтоб ты, посредством его вспомоществуя нуждающимся и бедствующим, как то повелевает Закон Божий, изработал свое спасение; но ты злоупотребил даром Божиим, повергши его в смрад плотоугодия, и за это низвергся в пропасть, в пламень ада. Также Лазарю, во очищение грехов его, посланы были Богом нищета и недуг. Он воспользовался ими, сознался в греховности своей, оправдал и исповедал правосудие Божие, покаялся. Он вознесен ангелами в селения райские для вечного блаженства как исполнивший волю Божию». Справедливо замечают отцы, что об этой добродетели Лазаря, хотя и умолчано, но она явствует из последствий, иначе ангелы не предстали бы ему и не поместили бы его в вечной обители святых, угодивших Богу («Благовестник»). Нифонт, епископ Констанции Кипрской, муж великой святости, беседуя однажды с братией о пользе души, воспомянул и следующее: «Был в этом городе (в Константинополе, где жил святой до епископства своего) у одного из вельмож раб именем Василий, художеством швец, по нраву злой, сквернитель, скоморох, погублявший все время в играх и плотских грехах, несмотря на увещания господина своего. Дивным смотрением милосердого Бога устроилось ему спасение следующим образом: настал великий голод, и начали господа выгонять от себя рабов по причине недостатка в продовольствии. Выгнал и Василия господин его. Изгнанный Василий продал сперва одежду для покупки хлеба, потом стал ходить полуобнаженным, прося милостыню. Тогда была зима, он очень пострадал от стужи. Наконец, изнемогши, лег на улице. Мало-помалу отгнили у него пальцы ног, а потом отнялись и сами ноги. Василий терпеливо переносил это состояние, признавая его наказанием за грехи свои; он постоянно повторял: Слава Богу за все. Так пробыл он два месяца на улице без покрова, воздыхая и рыдая о грехах своих. Случилось, что по этой улице проходил некий Христолюбец, именем Никифор. Он, увидев Василия страждущим, приказал отнести его в свой дом, где доставил ему спокойствие и пропитание. По прошествии двух недель, в субботу, больной Василий начал говорить: «Благо пришествие ваше, святые ангелы; подождите немного, и мы пойдем». Они сказали: «Нет, иди немедленно, потому что призывает тебя Господь». Отвечал Василий: «Потерпите мне немного, чтоб я мог отдать долг: я взял взаймы у одного из друзей моих десять медных монет и еще не отдал; как бы из-за них не остановил меня диавол на воздухе». Ангелы согласились подождать. Василий, выпросив деньги, послал их по принадлежности и после этого предал дух Богу» (Четьи-Минеи, 23 декабря).

Человекам, во время земной жизни их, даются различные положения непостижимою Судьбою: одни пользуются богатством, славою, могуществом, здравием; другие бедны, так незначительны в обществе человеческом, что всякий может обидеть их; иные проводят жизнь в горестях, переходя от одной скорби к другой, томясь в болезнях, в изгнаниях, в унижении. Все эти положения — не случайные: их, как задачи к решению, как уроки для работы, распределяет Промысел Божий с тем, чтоб каждый человек в положении, в которое он поставлен, исполняя волю Божию, изработал свое спасение. Несущие бремя скорбей должны нести его со смирением, с покорностью Богу, ведая, что оно возложено на них Богом. Если они грешны, то скорби служат воздаянием во времени за грехи их. За сознание своей греховности, за благодушное терпение скорби они избавляются воздаяния в вечности. Если они невинны, то посланная или попущенная скорбь, как постигшая их по мановению Божию, с всеблагою божественною целью, приготовляет им особенные блаженство и славу в вечности. Ропот на посланную скорбь, ропот на Бога, пославшего скорбь, уничтожает божественную цель скорби, лишает спасения, подвергает вечной муке.

Те, которым предоставлено распоряжение земными благами, должны особенно охраняться от злоупотребления ими. Славные и сильные земли! Ваше назначение — быть благодетелями человеков и чрез благотворение ближним быть благодетелями самим себе.

Авраам имеет на небе лоно, то есть обитель, в которую он принимает земных страдальцев, достойных ее. Положение его на небе подобно положению, которое избрал он для себя на земле. На земле он был богат, принимал странных, помогал угнетенным и нуждающимся. Блаженное положение его на небе устроилось сообразно добродетельному жительству на земле. И вы таким жительством стяжите такие обители и такое положение, которые уже со справедливостью можно будет признавать вам собственностью. Они не отнимутся никогда, между тем как земные саны и преимущества, земное богатство, все земные блага даются только на подержание. Евангелие называет земное достояние неправедным и чужим, а небесное истинным и собственностью человека. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? (Лук.16:11,12). Временное богатство названо неправедным, потому что оно — следствие падения. Мы не нуждались бы ни в деньгах, ни в защите от стихий, которую стараемся сделать великолепною, ни в других пособиях, переходящих в предметы роскоши, если б не низвергнуты были из рая на землю, на которой пребываем самое краткое время, данное нам милосердием Божиим для возвращения утраченного рая. Временное богатство названо чужим: оно и само по себе уничтожается, и постоянно переходит из рук в руки; оно не свойственно человеку, служит обличением его нужды в вспоможении себе; обличением падения его. Неудержимое! Не остановилось оно и не пребыло ни в каких руках; всегда дается на срок более или менее краткий, одинаково краткий пред беспредельною вечностью. Вечное имущество названо истинным как нетленное, не изменяющееся, всегда пребывающее собственностью того, кто однажды получит его. Оно названо своим человеку: человек сотворен для обладания и наслаждения им; оно свойственно человеку. Чтоб получить истинное, свойственное вам неотъемлемое достояние, сохраните верность Богу при распоряжении срочно-вверенным. Не обманите себя: не сочтите земного имущества собственностью! Не обманите себя: не сочтите себя вправе располагать этим имуществом по произволу! Не обманите себя: не сочтите безгрешным употребление этого имущества на роскошь и увеселения! Вы обязаны распоряжаться так, как повелел поручивший вам распоряжение Бог. Употребляя ваше имущество на роскошь и увеселения, вы попираете закон Божий, отнимаете у ближних то, что Бог поручил вам раздать им. Предаваясь пиршествам и увеселениям, вы губите сами себя. Вы порабощаете дух телу; вы заглушаете, умерщвляете душу; забываете о Боге, о вечности, утрачиваете самую веру. Развивая в себе единственно плотские ощущения, усиливая их изысканным и излишним питанием, постоянными плотскими увеселениями, вы не можете уже удержаться от любодеяний, ненасытно предаетесь ему. В этом смертном грехе погребаете окончательно ваше спасение. Горе вам, возвестил Спаситель, богатым, злоупотребляющим богатством вашим: ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. (Лук.6:24-25).— Давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах (Лук.12:33).Найдите наслаждение в творении добродетелей! Лишь прикоснетесь к совершению их, как вас встретит это духовное, святое наслаждение, и покажутся вам гнусными наслаждения плотские. От подаваемой вами милостыни начнет являться в вас живая вера, которою вы усмотрите и познаете опытно Бога. Свойственно милости рождать веру, и вере — милость. Воздержание от угождения плотским похотениям доставляет уму чистоту, и воззрение ума на землю и на все земное изменяется: ему открывается, чего он доселе не видел, тленное в тленном и временное во временном; помышления его отселе начинают возноситься к вечности; он находит существенно нужным осмотреть благовременно, изучить ее необозримую область. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, увещевает Евангелие, называя богатством неправедным вещественное имущество, а друзьями святых ангелов и тех святых человеков, которые уже отошли отсюда в вечность, им подобает нам усвоиться добродетельною жизнью и причастием Божественной благодати во время земного странствования нашего. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители! Точно вы оскудеете, оскудеете в полном смысле, когда при таинственном действии смерти оставите на земле все, принадлежащее земле и заимствованное от земли, когда оставите на ней самые тела ваши! Небожители примут вас в вечные обители! (Лук.16:9),в райские обители! Этих вожделенных обителей да сподобит нас милосердие Божие за повиновение всесвятой воле Божией. Аминь.

(Свт.Игнатий Брянчанинов, т.4,, Беседа в двадцать вторую неделю. О богаче и нищем).

Свт.Иоанн Златоуст

О Лазаре, Слово 1-е.

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его» (Лк. 16:19-21)… Итак, этою притчею Христос научает следующему. Некоторый человек, говорит Он, был богат, жил весьма порочно, не испытывал никакого несчастия, но все притекало к нему, как бы из источников. Что с ним не случалось ничего неожиданного, никакого повода к унынию, никакой житейской неприятности, на это самое указывают слова: «каждый день пиршествовал блистательно«. А что он жил порочно, это видно и из постигшей его кончины, и еще прежде кончины, из оказанного им презрения к бедному. Этот самый бедняк доказал собою, что богач не имел сострадания не только к нему, лежавшему у ворот, но и ни к кому другому; ибо, если даже тому, который припадал постоянно к воротам и лежал пред глазами, которого он по необходимости, входя и выходя, ежедневно видел, и не раз, и не два, а многократно: потому что (бедняк) лежал не на распутье и не в тайном и тесном месте, но там, где богач непрестанно входил и выходил, и невольно должен был видеть его, — если он не оказал сострадания даже тому, который находился в таком жестоком страдании и жил в такой нищете, или лучше — во всю жизнь мучился болезнью, и болезнью жесточайшею, то к кому же из встречавшихся с ним был он сострадателен? Если он в первый день прошел мимо (Лазаря), то во второй надлежало бы ему почувствовать что-нибудь; если же и в этот день пренебрег им, то в третий, или в четвертый, или в последующий день ему непременно надлежало бы тронуться, хотя бы он был свирепее диких зверей. Но он не чувствовал никакого сострадания, а был жесточе и безжалостнее того судии, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился (Лк. 18:2-5); того, сколь он ни был жесток и суров, настойчивость вдовы заставила оказать милость и склонила на просьбу; а этого ничто не могло склонить на помощь бедному, хотя и просьба была неодинакова, но просьба этого бедного была гораздо удобоисполнимее и справедливее. Та просила судью против врагов своих, а этот просил утолить голод его и не презреть погибающего; та беспокоила частыми просьбами, этот же многократно в день являлся богатому лежащим в молчании: а это очень может смягчить даже и каменную душу. Когда часто беспокоят нас, то мы раздражаемся; но когда видим, что нуждающиеся стоят с полным молчанием и не говорят ничего, что они, и не достигая никогда успеха, не негодуют, но только молчаливо являются к нам, тогда мы, хотя бы были бесчувственнее самых камней, трогаемся, стыдясь их чрезмерной скромности. Кроме того было и нечто другое, не меньшее этого, именно: самый вид бедного был жалкий, изможденный голодом и продолжительною болезнью. Однако все это нисколько не смягчило богача жестокосердного.

Итак, первый порок богатого — жестокость и бесчеловечие в высшей степени. Ибо не все равно — не помогать нуждающимся тому, кто живет в бедности, или пренебрегать другими, измождаемыми голодом, тому, кто наслаждается таким веселием. Опять не все равно, — раз или два раза, увидя бедного, пройти мимо его, или видеть его каждый день и даже этою непрерывностью зрения не пробудиться к жалости и человеколюбию. Опять не все равно — не помогать ближним тому, кто сам находится в несчастиях, скорбях и в дурном расположении духа, или оставлять без внимания других, измождаемых голодом, тому, кто наслаждается таким веселием и постоянным благоденствием, ожесточиться и не сделаться более человеколюбивым даже от самых радостей. Вы знаете, что мы, хотя бы были жестокосерднее всех, от благополучия обыкновенно делаемся благосклоннее и добрее. Но этот богач и от благополучия не сделался лучшим, но оставался зверским или, лучше сказать, своими нравами превзошел жестокость и бесчеловечие всякого зверя. И однако, живший в пороках и бесчеловечный наслаждался благополучием, а праведный и преданный добродетели находился в крайнем злополучии. А что Лазарь был праведен, это также показала кончина его, и еще прежде кончины самое терпение среди бедности. Как вам кажется, не видите ли вы самые дела их пред собою? У богатого корабль был полон товара и плыл при попутном ветре. Но не дивитесь: он поспешал к кораблекрушению, потому что не хотел обращаться с грузом осторожно. Хочешь ли, я покажу тебе, в чем состоял и другой порок его? В том, что он каждый день веселился без опасения. Ибо и это крайнее зло, не только теперь, когда требуется от нас такое любомудрие но и прежде — в ветхом завете, когда такое любомудрие еще не было открыто. Послушай, что говорит пророк. Горе вам, «приходящие в день злой, приближающиеся и прикасающиеся субботам лживым?«[1] (Амос. 5:18). Что значит: прикасающиеся субботам лживым? Иудеи думают, что суббота дана им для праздности. Но не эта причина (установления субботы), а та, чтобы они, воздерживаясь от житейских дел, весь досуг употребляли на дела духовные. Что действительно суббота назначена не для праздности, а для духовной деятельности, это видно из самых обстоятельств. Священник в этот день делает двойное дело: тогда как каждый день приносится простая жертва, в этот день повелевается приносить двойную. А если бы суббота решительно назначена была для праздности, то священнику прежде всех надлежало бы быть праздным. Посему, так как иудеи, освободившись от дел житейских, не занимались духовными — целомудрием, скромностью и слушанием божественных вещаний, но делали противное этому, угождая чреву, упиваясь, пресыщаясь, предаваясь веселью, за это и осуждал их пророк. Сказав: горе вам, приходящии в день злой, и присовокупив: прикасающиеся субботам лживым, этим прибавлением он объяснил, как у них ложны были субботы. Как же они делали их ложными? Совершая беззакония, предаваясь веселью, упиваясь и делая множество постыдных и злых дел. А что это действительно так, выслушай последующее, ибо то, что я говорю, выражает и пророк, тотчас присовокупляя следующия слова: «вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями» (Ам.6:4-6). Ты получил субботу для того, чтобы освободить душу от пороков, а ты делаешь их еще более. Что может быть хуже этой изнеженности, как спать на ложах из слоновой кости? Другие грехи доставляют хотя малое какое-нибудь удовольствие; например — пьянство, корыстолюбие, сладострастие; а спать на ложах из слоновой кости — какое удовольствие, какое утешение? Неужели красота ложа делает сон приятнее и слаще? Скорее от этого он бывает самым тяжелым и самым неприятным, если мы благоразумны; ибо, если ты представишь, что, когда ты спишь на ложе из слоновой кости, другой не может и хлеба вкушать спокойно, то не осудит ли тебя совесть и не восстанет ли с обвинением против такой несообразности? Если же предосудительно спать на ложах из слоновой кости, то какое мы будем иметь оправдание, когда они еще будут со всех сторон обложены серебром? Хочешь ли видеть красоту ложа? Я покажу тебе теперь благолепие ложа, принадлежащего не простолюдину и не воину, а царю. Я знаю, что ты, хотя бы был самолюбивее всех, не захочешь иметь ложа благолепнее царского, и, что еще важнее, не какого-нибудь царя, но первого и знаменитейшего из всех царей, и доныне воспеваемого по всей вселенной; я покажу тебе ложе блаженного Давида. Какое же оно было? Оно было со всех сторон украшено не серебром и золотом, но слезами и исповеданиями (грехов). Об этом сам он говорит так: «каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» (Пс. 6:7). Слезы, как жемчужины, виднелись на нем со всех сторон.

8. И посмотри, какая у него боголюбивая душа: так как днем беспокоили и развлекали его многочисленные заботы о правителях, военачальниках, племенах, народах, воинах, сражениях, мире, о делах общественных и домашних, дальних и близких, то свободное время, которое все мы проводим во сне, он проводил в исповедании (грехов), молитвах и слезах. И это делал он не одну ночь, а в другую успокаивался, не две и не три ночи, а в промежутки переставал, но каждую ночь делал это: «каждую ночь«, говорит он, «омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою«, указывая на обилие и непрерывность слез. Когда все покоились и находились в тишине, он один взывал к Богу, и неусыпающее Око было присуще скорбевшему и плакавшему, и исповедывавшему грехи свои. Такую постель и ты устрой; потому что постель, обложенная серебром, и в людях возбуждает зависть, и свыше воспламеняет гнев. А такие слезы, каковы Давидовы, могут погасить самый гееннский огонь. Хочешь ли покажу тебе и другое ложе? Разумею ложе Иакова. Он имел под собою землю, а под головою своею камень; посему и увидел духовный Камень и ту лествицу, по которой восходили и нисходили ангелы (см. Быт. 28). Такие постели устроим и мы, чтобы видеть такие же сны. Если же будем лежать на серебряном ложе, то не только не получим никакого удовольствия, но и потерпим скорбь; ибо, когда ты представишь, что в крайнюю стужу, среди ночи, когда ты спишь на ложе, бедняк лежит на соломе в преддверии бань, прикрывшись тростником, дрожа, корчась от холода и терзаясь голодом, то, хотя бы ты был каменным больше всех, я уверен, осудишь себя за то, что сам нежишься сверх нужды, а ему не даешь пользоваться и необходимым. «Никакой воин«, говорит (апостол), «не связывает себя делами житейскими» (2 Тим. II, 4). Ты воин духовный, а такой воин спит не на ложе из слоновой кости, но на земле, и не намащается маслом; потому что такая забота свойственна людям сладострастным и испорченным, живущим на сцене и в беспечности; а тебе должно благоухать не мастями, но добродетелью. Ничего нет грязнее души, когда тело имеет такое благовоние; потому что благовоние тела или одежды может быть доказательством внутреннего зловония и нечистоты. Когда диавол, приступив к душе, изнеживает ее и ввергает в великое расслабление, тогда она нечистоту своего растления отражает и на теле посредством благовоний. И как страждущие насморком марают и одежду, и руки, и лицо, постоянно отирая текущую из носа влагу, так и душа сообщает телу нечистоту своей дурной влаги. Кто подумает что-нибудь благородное и доброе о человеке, который пахнет мастями и уподобляется женщине, или лучше — блуднице и подражает жизни пляшущих? Пусть благоухает душа твоя духовным благовонием, чтобы тебе приносить величайшую пользу и себе самому и живущим с тобою. Нет, нет ничего хуже веселья. Послушай, что еще говорит о нем Моисей: «и утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и отвергся возлюбленный«[2] (Втор. 32:15). Не сказал отступил, но: отвергся возлюбленный, показывая нам упрямство и непокорливость его. И еще в другом месте: «когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего» (Втор. 8:10-11). Так веселье обыкновенно доводит до забвения. Ты же, возлюбленный, когда сядешь за трапезу, вспомни, что после трапезы тебе должно молиться: и затем умеренно наполняй чрево, чтобы, обременивши себя, не сделаться бессильным преклонить колено и помолиться Богу. Не видите ли, что подъяремные животные от яслей выступают в дорогу, несут тяжести и исполняют свою службу? А ты после трапезы бываешь неспособен и негоден ни к какому делу; не будешь ли ты хуже и самых ослов? Почему? Потому, что тогда особенно и должно не спать и бодрствовать; ибо время после трапезы есть время благодарения, а благодарящему должно не пьянствовать, но не спать и бодрствовать. Будем же от трапезы обращаться не на ложе, но на молитву, чтобы нам не быть бессмысленнее бессловесных.

9. Знаю, что многие осудят эти слова, как вводящие в жизнь обычай новый и странный, но я еще более осужу дурную привычку, теперь владеющую нами. Что за пищею и трапезою должны следовать не сон и покой, но молитвы и чтение божественных Писаний, это весьма ясно показал Христос. Напитав тогда в пустыне несметное множество народа, Он не отослал его на ложе и ко сну, но призвал к слушанию божественных вещаний. Он не переполнил их чрева пищею и не довел до упоения, но, удовлетворив их потребности, привел к пище духовной. Так и мы будем поступать и приучимся употреблять пищи столько, сколько необходимо только для поддержания жизни, а не для пресыщения и отягощения. Ибо мы не для того родились и живем, чтобы есть и пить, но для того едим, чтобы жить. Не жизнь для пищи, но пища для жизни дарована от начала. А мы, как будто для ядения пришли в мир, все проживаем на это, всю жизнь тратим на это. Но, чтобы обличение веселья было сильнее и больше коснулось живущих в нем, теперь обратим опять речь к Лазарю. Таким образом увещание и совет будут у нас вернее и действительнее, когда вы не из слов, но из дел увидите, как вразумляются и наказываются преданные пресыщению. Итак, богач жил в таком нечестии и веселился каждый день и одевался блистательно, навлекая на себя жесточайшее наказание, приготовляя больший пламень, заслуживая себе осуждение неумолимое и мучение неотменяемое. А бедный лежал у ворога его, и не роптал, не богохульствовал и негодовал; не сказал самому себе, как говорят многие: «что это значит? Этот человек, живущий в нечестии, жестокости и бесчеловечии, пользуется всем сверх потребности, и не терпит ни печали, ни какого-либо другого неожиданного бедствия, которых много бывает с людьми, но наслаждается чистым удовольствием, а я не могу получить и необходимой пищи; к нему, проживающему все на тунеядцев и льстецов и на пьянство, все течет, как из источников; а я, истощаемый голодом, лежу притчею для зрителей, позором и посмешищем; неужели это от Промысла? Неужели какая-то правда надзирает за делами человеческими?» Ничего такого он не сказал и не подумал. Из чего это видно? Из того, что ангелы, окружая его, отнесли и положили в лоно Авраама, столь великой чести он не удостоился бы, если бы был богохульником. Многие удивляются этому человеку потому только, что он был в бедности; а я могу насчитать девять мучений, которые он вытерпел не в наказание, но для того, чтобы сделаться более славным, что и исполнилось. И бедность действительно есть бедствие; это знают испытавшие ее; никакое слово не может изобразить той скорби, какую терпят живущие в нищете и не умеющие любомудрствовать. Но у Лазаря не одно это было бедствие, и присоединялась к тому и болезнь, и притом чрезмерная. И смотри, как (Господь) показывает, что то и другое несчастие дошло до крайности. Что бедность Лазаря была тогда выше всякой бедности, это Господь выразил, сказавши, что он не получал и крупиц, падавших от трапезы богатого; а что и болезнь его дошла одинаково с бедностью до той меры, далее которой простираться уже невозможно было, это самое также Господь выразил, сказавши, что псы лизали раны его. Лазарь был так слаб, что и псов не мог отгонять, и лежал живым трупом, видя их, прибегающих к нему, но прогнать их не имея сил. Так у него члены были расслаблены, так иссушены болезнью, так измождены страданием! Видишь ли, что и бедность и болезнь с крайней жестокостью осаждали тело его? Если же каждое из этих бедствий само по себе невыносимо и ужасно, то, когда они соединились вместе, не адамантом ли был терпевший их? Многие часто бывают больны, но не нуждаются в необходимой пище; другие живут в крайней бедности, но наслаждаются здоровьем, и одно бывает облегчением другого; но здесь сошлись вместе то и другое зло. Ты, может быть, назовешь мне кого-нибудь, который находится в болезни и бедности? Но — не в такой беспомощности. Тот, лежа на открытом месте, мог, если не от себя и не от домашних, то от видевших его получить помощь; а у этого вышесказанные бедствия еще более отягчались отсутствием каких-либо помощников; и эту беспомощность опять еще более тяжкою делало то, что он лежал в воротах богатого. Если бы он так страдал и был пренебрежен, лежа в пустыне и месте необитаемом, ему было бы не так больно: ибо то самое, что никого нет, невольно заставляет переносить приключающееся; но лежать посреди столь многих упивающихся и благоденствующих и ни от кого не получать ни малейшего сострадания, это еще более усиливало в нем чувство скорби и еще более производило уныние. Мы, обыкновенно, страдаем в несчастиях, не столько тогда, когда нет помощников, сколько тогда, когда и есть они, но не хотят подать руку помощи, отчего тогда и он страдал. Не было никого, кто бы или словом успокоил, или делом утешил его: ни друга, ни соседа, ни сродника, никого из видевших его: потому что развращен был весь дом богатого.

10. Притом скорбь его умножало еще и то, что он видел другого благоденствующим; не потому, чтобы он был завистлив и зол, но потому, что все мы обыкновенно яснее сознаем свои несчастия при благоденствии других. А при богатом было нечто другое, что еще более могло мучить Лазаря. Он сильнее чувствовал свои бедствия не только от сравнения собственного злополучия с благоденствием богатого, но и от мысли о том, что этот при жестокости и бесчеловечности своей во всем счастлив, а он, при своей добродетели и кротости, терпит крайние бедствия; от этого он страдал неутешною скорбью. Если бы богач был человек праведный, кроткий, дивный и исполненный всякой добродетели, то не опечалил бы Лазаря, а теперь, когда он живет порочно, и дошел до крайней степени нечестия, и такое показывает бесчеловечие, и питает самое враждебное расположение, и проходит мимо его, как мимо камня, бесстыдно и безжалостно, и после всего этого наслаждается таким благополучием, — представь, какими непрерывными, так сказать, волнами он вероятно заливал душу бедного; представь, каково было Лазарю видеть, как тунеядцы, льстецы, слуги поднимались вверх, сходили вниз, выходили, входили, бегали, шумели, упивались, скакали и делали всякие другие бесчинства. Как будто пришедши для этого именно, чтобы быть свидетелем чужого благополучия, он лежал в воротах, имея в себе жизни столько, чтобы только чувствовать собственные бедствия, испытывая кораблекрушение в пристани, близ источника мучась в душе жесточайшею жаждою. Сказать ли еще о другом бедствии сверх того? Он не мог видеть другого Лазаря. Мы, хотя бы терпели бесчисленные бедствия, можем, воззревши на него, получить достаточное утешение и иметь великую отраду; потому что для скорбящих бывает великое утешение, когда они находят соучастников своих бедствий, на самом ли то деле, или в рассказах. Но он не мог видеть никого другого, страдавшего одинаково с ним; не мог даже и слышать, чтобы кто-либо из его предков так же страдал; а это — в состоянии омрачить душу. Можно к этому прибавить еще и то, что он не мог сколько-нибудь любомудрствовать о воскресении, но думал, что настоящие дела оканчиваются с настоящею жизнью; ибо он был из числа живших до благодати. Если же теперь между нами, при таком богопознании, при радостных надеждах воскресения, при ожидающих там грешников наказаниях и уготованных добродетельным благам некоторые бывают так малодушны и жалки, что не исправляются и этими ожиданиями; то как должен был страдать он, не имея и этого якоря? Он еще не мог ни о чем таком любомудрствовать, потому что еще не наступило время этих догматов. Было при этом и еще нечто другое, — то, что неразумные люди могли иметь о нем превратное мнение. Обыкновенно толпа, видя кого-нибудь в непрестанном голоде и недуге и в крайних бедствиях, составляет о таких людях недоброе мнение, от несчастия заключает о жизни, и думает, что они так бедствуют непременно за свои пороки, и много другого подобного говорит между собою, хотя неразумно, однако говорить: «если бы этот человек был любезен Богу, Он не попустил бы ему бедствовать в нищете и других несчастиях». Так было и с Иовом и с Павлом. Тому говорили: «[если] попытаемся мы [сказать] к тебе слово, — не тяжело ли будет тебе? Впрочем кто может возбранить слову! Вот, ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог; коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих — упованием твоим?» (Иов. 4:2-6)?

Смысл этих слов такой: если бы ты сделал что-нибудь доброе, то не потерпел бы того, что ты потерпел; но ты несешь наказание за свои грехи и беззакония. Это более всего и огорчало блаженного Иова. И о Павле тоже говорили варвары: ибо, когда они увидели повисшую на руке его змею, то не подумали о нем ничего доброго, но сочли его за одного из величайших беззаконников, как видно из слов их: «когда его, спасшегося от моря» говорили они, «суд [Божий] не оставляет жить» (Деян. 28:4). А обыкновенно и это не мало возмущает нас. И однако, когда волны были столь многочисленны и неслись одна за другою, ладья (Лазаря) не потонула; но находясь в раскаленной печи, он любомудрствовал так, как бы прохлаждался непрерывною росою.

11. Он не сказал в самом себе ничего такого, что обыкновенно говорят многие: «если этот богач по смерти будет там наказан и предан мучению, то одно за одно; а если и там он будет наслаждаться такими же почестями, то два — не одно». Не носятся ли многие из вас с этими словами по торжищам и из конского ристалища и языческих театров не вносят ли их в церковь? Я стыжусь и краснею, что высказал эти слова пред всеми, но надобно сказать о них, чтобы вы избавились от непристойного смеха и срама, и вреда, происходящего от этих слов. Их многие часто произносят, смеясь, но и это — дело диавольской злобы: под видом шутливых слов вводит в жизнь нашу неправильные мнения. Их многие непрестанно повторяют и в мастерских, и на площади, и в домах; а это происходит от крайнего неверия и безумия, поистине смешного и детского смысла. Ибо говорить: если порочные по смерти будут наказаны, и не иметь твердого убеждения, что они непременно будут наказаны, свойственно неверующим и сомневающимся; а думать, что если и это случится, как и действительно случится, то они получат равное с праведными воздаяние, крайне безумно. Скажи мне, что это ты говоришь: «если богач по смерти наказывается там, то одно за одно?» Основательно ли это? Сколько лет хочешь ты дать ему наслаждаться здесь богатством? Хочешь ли, дадим сто? Я, со своей стороны, полагаю двести, и триста, и дважды столько, а если хочешь — и тысячу, что невозможно, потому что «Дней лет наших — семьдесят лет«, говорится в Писании, «восемьдесят лет» (Пс. 89:10); но пусть будет и тысяча. Разве можешь ты, скажи мне, представить здесь жизнь, не имеющую конца и не знающую предела, какова жизнь праведных там? Итак, скажи мне, если бы кто, в продолжение ста лет, увидев в одну ночь приятный сон и во время его насладившись великим весельем, за это был наказываем сто лет, неужели он может говорить об этом: «одно за одно» и одну ночь сновидений считать равною со ста годами? Нельзя сказать этого. Так рассуждай и о будущей жизни. Что одно сновидение в сравнении со ста годами, то настоящая жизнь в сравнении с будущею жизнью, или лучше сказать — гораздо менее; что малая капля в сравнении с беспредельным морем, то тысяча лет в сравнении с будущею славою и блаженством. Что еще больше можно сказать (о будущей жизни) кроме того, что она не имеет предела и не знает конца, и какое различие между сновидениями и действительностью, такое же различие эта между настоящим и тамошним состоянием? С другой стороны порочные и живущие во грехах, еще прежде тамошнего наказания, уже и здесь наказываются. Не говори мне только о том, что этот человек наслаждается роскошным столом, одевается в шелковые одежды, окружен толпами слуг и гордо выступает по площади, но открой пред мною совесть его, и увидишь внутри великий мятеж грехов, постоянный страх, бурю, смущение; — (увидишь), что ум, как бы на судилище, восшедши на царский престол совести и восседая подобно судии, представляет помыслы, как бы палачей, истязает душу и терзает ее за грехи и громко взывает, тогда как никто не знает об этом, кроме одного всевидящего Бога. Так прелюбодей, хотя бы был безмерно богат и не имел ни одного обвинителя, сам непрестанно обвиняет себя внутренне; удовольствие у него кратковременно, а скорбь постоянна; отовсюду страх и трепет, подозрение и беспокойство; он боится переулков, страшится самых теней, собственных рабов, как тех, которые знают, так и тех, которые не знают, той самой, которую он обесчестил, и оскорбленного мужа ее; где ни ходит, везде носит с собою жестокого обвинителя — совесть, сам осуждает себя и не может нимало успокоиться. Ибо и на ложе и за столом, и на площади и дома, и днем и ночью, и в самых сновидениях он часто видит образы своего греха, проводит жизнь Каина «изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4:12) и, чего никто не знает, внутри себя имеет огонь, всегда пламенеющий. То же испытывают и хищники и корыстолюбцы, то же и пьяницы и вообще каждый из живущих во грехах; потому что невозможно извратить это судилище. Хотя бы мы и не совершали добродетели, однако скорбим, что не следуем ей; и хотя бы делали зло, однако, по прошествии греховного удовольствия, чувствуем скорбь. Не будем же говорить о живущих здесь в богатстве и пороках и о праведниках, наслаждающихся там, что «одно за одно» и что «два — не одно». Праведным и тамошнее и здешнее доставляют великое удовольствие: а порочные и корыстолюбивые и здесь и там наказываются. Они и здесь наказываются ожиданием тамошнего мучения, худым всеобщим о них мнением, и тем самым, что грешат и растлевают свою душу, и по отшествии отсюда терпят невыносимые мучения. Напротив праведники, хотя бы здесь терпели бесчисленные бедствия, питаются добрыми надеждами, вкушая удовольствие чистое, постоянное, непоколебимое; а после получат бесчисленные блага, как и этот Лазарь. Не говори мне, что он был в ранах, но обрати внимание на то, что он имел душу драгоценнее всякого золота, или лучше сказать, имел не только душу такую, но и тело; потому что доблесть тела состоит не в тучности и дородности, но в перенесении многих и столь тяжких страданий. Не тот достоин отвращения, кто имеет на теле такие раны, но тот, кто, имея на душе бесчисленные язвы, нисколько не заботится о них, каков был и тот богач, внутренне весь изъязвленный. Как у Лазаря псы лизали раны его, так у богатого демоны — грехи его; и как первый жил в алчбе пищи, так последний — в алчбе добродетели.

12. Зная все это, будем любомудрствовать и не станем говорить, что, если бы такого-то Бог любил, то не попустил бы ему быть бедным. Это самое и служит величайшим доказательством любви Его: «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает«(Евр. 12:6). И еще: «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд»(Сир. II,3:1-2). Отвергнем же, возлюбленные, те негодные мысли и те простонародные слова: «сквернословие«, говорит апостол, «пустословие и смехотворство, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (см. Еф. 5: 34; 4:29). Не будем и сами произносить их, а если увидим, что другие произносят их, заградим и им уста, сильно восстанем против них, удержим их бесстыдный язык. Если бы ты увидел, что какой-нибудь предводитель разбойников бегает по дорогам, нападает на проходящих, похищает находящееся на полях, зарывает золото и серебро в пещерах и подземельях, и запирает там много стад, одежд и рабов, приобретая их своими набегами; то скажи мне, стал ли бы ты называть его блаженным за это богатство, и не назвал ли бы несчастным по имеющему постигнуть его наказанию? Хотя он еще не схвачен и не предан в руки судии, и не попал в темницу, и не обвинялся, и не осужден приговором, но веселится, пьянствует, наслаждается великим достатком; однако мы не считаем блаженным за настоящее и видимое, но называем несчастным по ожидающему его будущему. Так рассуждай и о богачах корыстолюбивых. Они — какие-то разбойники, засевшие при дорогах, грабящие проходящих и зарывающие имущества других в своих кладовых, как бы в пещерах и подземельях. Не станем же ублажать их за настоящее, но будем называть их несчастными за будущее, то страшное судилище и неизбежные истязания, тьму кромешную, которая постигнет их. Хотя разбойники нередко избегали рук человеческих; однако и зная это, мы и себе и врагам не желали бы их жизни и проклятого богатства. Но о Боге нельзя сказать этого: никто не избегнет Его приговора; но все, живущие любостяжанием и хищением, непременно навлекут на себя от Него наказание вечное и не имеющее конца, как и тот богач. О всем этом помышляя в самих себе, возлюбленные, будем считать блаженными не богатых, но добродетельных, а называть несчастными не бедных, но порочных; будем взирать не на настоящее, но на будущее, рассматривать не внешнее одеяние, но совесть каждого, и, стремясь к доблести и радости, проистекающей от добрых дел, будем и богатые и бедные подражать Лазарю. Он перенес не один, не два и не три только, но множество подвигов добродетели; именно: бедность, болезнь, отсутствие помощников, перенес все эти бедствия в доме, который мог прекратить их, и не удостоился ни от кого утешения, видел пренебрежение от наслаждавшегося таким весельем, и не только наслаждавшегося таким весельем, но и жившего в нечестии, и не терпевшего никакого бедствия; не мог видеть другого Лазаря, и не был в состоянии сколько-нибудь любомудрствовать о воскресении; кроме сказанных бедствий, терпел еще от толпы худое о себе мнение за эти несчастия, и не два или три дня, но во всю жизнь свою видел себя в таком несчастном состоянии, а богатого в противоположном. Какое же мы будем иметь оправдание, если, тогда как он с таким мужеством переносил все совокупившияся бедствий, мы не перенесем и половины их? Ибо ты не можешь, не можешь указать и назвать еще другого, кто бы потерпел столь многие и столь тяжкие бедствия. Посему Христос и выставил его на вид, чтобы мы, если когда-либо впадем в несчастье, видя чрезмерность скорбей этого бедняка, получили достаточное ободрение и утешение от его любомудрия и терпения; он представляется общим во вселенной учителем для претерпевающих какое либо бедствие, предлагая всем смотреть на него и превосходя всех чрезмерностью собственных несчастий. Итак, возблагодарив за все это человеколюбивого Бога, будем извлекать пользу из этого повествования, постоянно имея при себе (Лазаря) и в собраниях, и дома, и на площади и везде и тщательно собирая все богатство из этой притчи, чтобы нам и настоящие бедствия переносить беспечально и получить будущие блага, чего да сподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава, честь, поклонение, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

(Свт.Свт.Иоанн Златоуст, т.1,ч2, «О Лазаре», Слово 1-е).

О Лазаре, Слово 2-е.

Продолжение истории Лазаря и бессердечного богача. — Опровержение народного поверья, перешедшего от язычников, что люди, умершие насильственной смертью, становятся демонами. — Если Иисус Христос называет иудеев сынами диавола, то потому, что они подражали делам диавола. — Через свои грехи, а не через насильственную смерть люди могут уподобляться демону. — Трогательное описание смерти бедного Лазаря и смерти бессердечного богача. — Жестокость богача в сопоставлении с человеколюбием Авраама. — Закон милостыни. — Если бедный нуждается в хлебе, то нужно подать ему, хотя бы он был негодным человеком.

Я удивлялся вам, возлюбленные, когда недавно предлагал слово о Лазаре, что вы и хвалили терпение бедного и осуждали жестокость и бесчеловечие богатого: это — не малые доказательства доблести. Если мы, даже и не стяжав добродетели, однако хвалим добродетель, то, конечно, можем и стяжать ее; и если не избегаем порока, однако порицаем порок, то конечно можем и избегнуть его. Итак, если вы приняли с великим благорасположением ту беседу, то теперь я предложу вам и остальное. Тогда вы видели Лазаря в воротах богатого, сегодня посмотрите на него в лоне Авраама; видели его облизываемого псами, посмотрите на него несомого ангелами; видели его тогда в бедности, посмотрите теперь на него в наслаждении; видели в голоде, посмотрите в великом изобилии, видели подвизающимся, посмотрите на венчаемого; видели его труды, посмотрите на его награды, — (посмотрите) и богатые и бедные: богатые, чтобы вам не почитать великим богатство без добродетели; а бедные, чтобы вам не почитать бедности злом; для тех и других он стал учителем. Ибо, если он в бедности не роптал, то какое получат прощение делающие это в богатстве? Если он в голоде и стольких бедствиях благодарил, то какое будут иметь оправдание те, которые в достатке не хотят стяжать такой же добродетели? С другой стороны, какое получат прощение бедные, которые от нищеты негодуют и ропщут, тогда как он в голоде и бедности, в беспомощности и постоянной болезни, живя в доме богатого, оставаясь в пренебрежении от всех и не видя другого страдавшего подобно ему, оказывается столь любомудрым? От него научимся богатых не называть блаженными, а бедных несчастными; а лучше, если правду сказать, богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом; и беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого; это должно считать мерою бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех; и с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы не назовем здоровым одержимого непрестанною жаждою, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках (ибо что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде?); так будем относиться и к богатым: непрестанно желающих и жаждущих чужого никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех, как будет когда-либо в избытке? А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должно считать благоденствующими более всех; ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется своим. Впрочем, если угодно, обратимся к предположенному предмету. “Умер, — говорит Господь, Лазарь, — и отнесен был Ангелами” (Лк. 16:22). Здесь хочу я исторгнуть из вашей души злой недуг. Многие из простых людей думают, будто души умерших насильственною смертью делаются демонами. Нет, нет. Демонами делаются не души умерших насильственною смертью, но души живущих во грехах, не потому, чтобы переменилось их существо, но потому, что воля их подражает злобе демонов. Указывая на это, и Христос говорил иудеям: “Ваш отец диавол”(Ин. 8:44); сынами диавола Он назвал их не потому, чтобы они изменились в существо его, но потому, что совершали дела его; поэтому Он и присовокупил: “И вы хотите исполнять похоти отца вашего” (Ин. 8:44). Также Иоанн говорит: “Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам” (Лк. 3:7-8). Писание обыкновенно называет узами родства не те, которые бывают от природы, но которые — от добродетели и порока; и с кем кто одинаков в нравах, того Писание называет и сыном и братом его.